解构稳定币“价值接力”模型 洞悉全球支付的现在与未来

我们生活在一个信息可以瞬时跨越全球的时代。一封电子邮件、一次视频通话,可以在毫秒之间连接地球的两端。然而,一个看似更基础的需求——价值的流动,却仿佛被困在一个截然不同的物理定律中。当您发起一笔跨国汇款时,它的旅程为何更像一次耗时数日的国际包裹运输,而非一封即时送达的电子邮件?这个尖锐的矛盾,揭示了全球金融基础设施深处一个长期存在的困境。

传统观点常将此归咎于“技术落后”,但这并非问题的全部真相。问题的核心在于架构的割裂。我们今天所依赖的全球支付体系,其骨干——SWIFT网络,本质上是一个“信息流”网络,而非“资金流”网络。它传递的是支付指令,而非价值本身。资金的实际清算,依赖于一个庞大、复杂且层层嵌套的代理行(Correspondent Banking)网络。每一笔交易,都可能需要穿越数个国家的银行中介,每个中介都有自己的营业时间、合规流程、技术标准和收费体系。

这种架构导致了一种我们称之为“时空折叠”的现象:价值在传递过程中,时间被无效拉长,空间被反复割裂,成本则在每一次中转中层层叠加。世界银行(World Bank)的数据持续显示,全球个人汇款的平均成本长期徘徊在6%以上,远高于联合国可持续发展目标设定的3%。金融稳定理事会(FSB)为G20设定的提升跨境支付效率的目标,其年度进展报告也坦言,在降低成本和提升速度方面进展缓慢,甚至在某些方面出现停滞。这不仅是经济效率问题,更直接影响着全球贸易的活力、中小企业的生存以及数亿依赖汇款维生的家庭。

“时空折叠”困境的本质,是信息网络与价值网络的分离。当信息以光速传播时,价值却仍受制于一个由时区、节假日和冗长合规链条构成的“物理世界”的束缚。

正是在这种看似无解的困境中,一种绕开传统路径、极具想象力的解决方案正在悄然兴起并迅速扩大其影响力。它并非试图一夜之间彻底颠覆整个金融体系,而是一种务实且充满智慧的“借力打力”。它利用了新兴技术的核心优势,精准地解决了传统体系中最痛苦的环节。本文将以“Aiying Payment research”在支付金融(PayFi)领域的专业研究与合规视角,为您揭示这一模式的内在机理,并提出一个全新的分析框架——“价值接力”(Value Relay)模型,以期帮助您更深刻地理解这场正在发生的支付革命,洞悉其机遇、挑战与未来终局。

核心概念:“价值接力”——一场跨越新旧大陆的支付赛跑

为了精准地描述这种新兴的混合支付模式,我们需要一个比喻,它既要形象,又要能揭示其运作的本质。业界曾有人提出“三明治”模型,但我们认为这个比喻过于静态,未能捕捉到其动态、高效和分段协作的核心特征。因此,Aiying艾盈提出一个更原创、更贴切的分析框架:“价值接力”(Value Relay)模型。

请想象一场跨越两大洲的支付赛跑。这场赛跑的目标,是将一笔价值从法国巴黎安全、快速、低成本地送到巴西圣保罗。传统的赛跑方式(代理行模式)就像一场障碍赛,选手需要在途中翻越多个高墙(不同银行)、穿越多个时区(等待营业)、办理多重手续(合规审查),耗时漫长且体力(资金)消耗巨大。

而“价值接力”模型,则是一场精心设计的接力赛。在这场赛跑中,“价值”是那根至关重要的接力棒,而赛道则巧妙地横跨了两个世界:传统的法币“大陆”和新兴的区块链“高速公路”。

1、拆解接力赛的三棒

这场价值接力赛被清晰地划分为三个赛段,由三位各具专长的“选手”协作完成:

- 第一棒(起跑):本地法币网络(Local Fiat Leg)。

- 发令枪响,位于巴黎的企业需要在本国最熟悉、最高效的“跑道”上完成起跑。这位选手利用本地即时支付系统(如SEPA Instant),将法币(欧元)快速、低成本地交给第一位“接力者”——一家合规的入口服务商(On-Ramp Provider)。这个过程通常在几秒或几分钟内完成,几乎没有延迟。接力棒在这一刻,从传统法币形态,准备向数字形态转换。

- 第二棒(核心冲刺):区块链网络(Blockchain Leg)。

- 这是整个赛程中最长、最关键,也是最具革命性的跨国赛段。第一位接力者将接力棒(欧元)瞬间转换为一种价值稳定的数字资产——稳定币(如USDC或EURCV)。紧接着,第二位“选手”——一个高性能的区块链网络(如Solana, Tron或以太坊Layer 2网络)——接过这枚数字化的接力棒。这位选手拥有超凡的能力:它以接近光速的速度,7x24小时无休地在数字世界中冲刺,无视国界、时区和银行营业时间的限制。在短短几秒到几分钟内,它便将价值送达了巴西的指定接收点,整个过程几乎没有价值损耗(链上交易费用极低)。这是对传统支付“时空折叠”最直接的颠覆。

- 第三棒(终点撞线):目的地法币网络(Destination Fiat Leg)。

- 当数字化的接力棒到达巴西后,它被立即交给第三位“接力者”——一家在当地合规且拥有良好流动性的出口服务商(Off-Ramp Provider)。这位选手在巴西的“本地跑道”(如巴西的Pix即时支付系统)上,将稳定币迅速兑换回本地法币(巴西雷亚尔),并精准地交付到最终收款人的银行账户中。随着收款人手机上收到款项的通知,这场跨国价值接力赛宣告完美结束。

2、模型精髓:赛段优化与时空压缩

“价值接力”模型的精髓在于“赛段优化”(Segment Optimization)。它没有试图推倒重来,去重建整个支付赛场(这在短期内既不现实也无必要),而是极其聪明地识别出传统模式中最慢、最贵、最不透明的那个环节——即跨国结算赛段——并将其替换为当前最高效的解决方案:区块链传输。

通过这种方式,它实现了对传统支付体系中“时间”和“空间”两大核心成本的极限压缩。

- 时间压缩(Time Compression):

- 将原本需要数个工作日的结算周期,压缩到了分钟级别。这不仅仅是速度的提升,更是对资金时间价值的巨大释放。

- 空间压缩(Space Compression):

- 将原本需要跨越多个中介、多个司法管辖区的复杂路径,压缩成了一次点对点的、无缝的数字价值转移,极大地简化了流程并提升了透明度。

3、明确定位:一个务实的“混合动力”过渡阶段

Aiying艾盈必须强调,“价值接力”模型并非全球支付的终极解决方案。它更像是一个连接过去与未来的“混合动力”过渡阶段。它巧妙地利用了现有法币体系两端入口和出口的巨大流动性与用户基础(这是其能够快速落地的关键),同时又将区块链体系作为其高效、低成本的“核心引擎”。

正如混合动力汽车在内燃机时代向纯电动时代过渡中扮演的关键角色一样,“价值接力”模型在传统支付体系向未来完全代币化的“统一账本”时代演进的过程中,扮演着同样重要、务实且高效的桥梁角色。理解这一点,对于我们准确评估其当下的价值、潜在的风险以及未来的演化路径至关重要。

深度解构:价值接力的引擎、效益与新摩擦点

“价值接力”模型以其优雅的理念重塑了我们对跨境支付的想象。然而,要真正理解其潜力和局限,我们必须深入其内部,像工程师一样拆解它的引擎,像会计师一样量化它的效益,并像风险官一样审视它带来的新摩擦点。本章节将是全文的核心,我们将从这三个维度进行最详尽的剖析。

第一节:引擎室探秘——接力赛如何精准运作?

一场成功的接力赛,不仅取决于每位选手的速度,更取决于交接棒的流畅与精准。价值接力模型的“引擎室”同样由几个关键部件精密协作构成。

1. On-Ramp(入口匝道):价值的数字化起点与合规第一关

入口服务商(On-Ramp Provider)是价值从法币世界进入区块链世界的门户。其角色远不止是简单的“货币兑换商”。一个成熟的入口服务商,实际上扮演着双重角色:

- 流动性提供者:

- 它必须能够高效地接收本地法币(如通过SEPA, FedNow, Faster Payments等即时支付网络),并以具有竞争力的价格将其兑换为稳定币。这要求服务商自身拥有深厚的法币和数字资产流动性储备。

- 合规守门人:

- 这是更至关重要的一环。入口服务商是反洗钱(AML)和反恐 怖 主 义 融资(CFT)的第一道防线。它必须对支付发起方进行严格的“了解你的客户”(KYC)或“了解你的业务”(KYB)审查。正如TRM Labs的风险缓解蓝图所强调的,监管机构明确要求任何涉及加密资产的活动都必须遵守严格的AML/CFT控制。这意味着,价值在进入区块链这条“高速公路”之前,其来源的合法性已经得到了初步确认。

入口匝道的效率和成本,直接决定了整个价值接力体验的“起跑速度”和初始成本。

2. 区块链传输:核心冲刺赛道的选择题

一旦价值被代币化为稳定币,它就开始了在区块链上的核心冲刺。稳定币,作为锚定法币的数字资产,解决了加密货币的价格波动问题,使其成为理想的支付和结算媒介。目前,稳定币的发行和交易主要集中在几个主流的公链上,选择不同的“赛道”会带来截然不同的体验:

- 以太坊(Ethereum):

- 作为智能合约和DeFi的发源地,以太坊拥有最大的生态系统和最高的安全性。但其主网(Layer 1)的交易费用(Gas Fee)较高且波动剧烈,处理速度相对较慢,不适合小额高频支付。因此,越来越多的稳定币交易正迁移至其Layer 2扩容方案(如Arbitrum, Optimism),这些方案能提供更低的费用和更快的速度。

- 波场(Tron):

- 以低廉的交易费用和高吞吐量著称,Tron网络承载了巨量的稳定币(尤其是USDT)交易。根据Damex.io的分析,其交易费用通常在$3-6之间,使其在许多发展中市场的汇款和B2B支付场景中备受欢迎。

- Solana:

- 以其极高的交易速度(TPS)和极低的费用(通常低于$0.01)而闻名。麦肯锡报告指出,在Solana上发行的稳定币,交易只需一两秒即可到账,30秒后便不可逆转(McKinsey, 2025),这使其成为对性能要求极高的支付应用的有力竞争者。

稳定币的崛起势头惊人。麦肯锡的报告估计,到2025年第一季度末,稳定币的日均真实链上支付交易量已达到200亿至300亿美元(McKinsey, 2025)。尤其在B2B支付领域,其增长更为迅猛。来自Artemis报告数据显示,一线支付公司的月度B2B稳定币支付额在去年从7.7亿美元增长到了30亿美元。这充分证明,区块链作为价值传输的核心赛道,其性能和效率已经得到了市场的初步验证。

3. Off-Ramp(出口匝道):流动性与“最后一公里”的考验

出口服务商(Off-Ramp Provider)负责价值接力赛的“最后一公里”。它的任务是将到达的稳定币安全、迅速地兑换成本地法币,并支付给最终收款人。与入口服务商类似,它也承担着流动性提供者和合规执行者的双重角色。

然而,出口匝道是当前价值接力模型中公认的最大瓶颈之一。其挑战主要在于:

- 流动性深度:

- 在美元、欧元等主流货币市场,找到具备充足流动性的出口服务商相对容易。但在许多新兴市场和发展中经济体(EMDEs),本地法币与稳定币的交易对可能流动性稀薄。这意味着兑换时可能会有较大的滑点(价格影响),从而侵蚀成本优势。

- 合规与银行关系:

- 一个可靠的出口服务商必须在当地拥有合规的运营资质和稳固的银行合作关系,以确保能够顺畅地接入本地支付系统(如巴西的Pix, 印度的UPI)。建立这样的网络需要巨大的投入和时间。

- 成本与竞争:

- 出口匝道的服务费用是总成本的重要组成部分。在一个竞争不充分的市场,少数服务商可能会收取较高的费用,这使得价值接力模型的整体成本优势大打折扣。

因此,一个价值接力网络的覆盖范围和效率,很大程度上取决于其在全球范围内建立的强大、合规且具有成本效益的出口匝道网络。

第二节:真实效益量化——被“压缩”的价值是什么?

“更快、更便宜、更透明”是价值接力模型最直观的标签。但对于企业和金融机构而言,这些标签背后隐藏着更深层次的、可量化的商业价值。

1. 时间价值:从“在途资金”到“营运资本效率”的跃升

传统跨境支付动辄3-5个工作日的结算周期,意味着企业有大量的资金长时间处于“在途”状态。这部分资金既无法用于生产投资,也无法产生利息收入,是沉没的营运资本。价值接力模型将结算时间从“天”级压缩到“分钟”级,其核心价值在于极大地提高了企业的营运资金效率(Working Capital Efficiency)。

让我们看两个具体的应用场景:

- 企业财资管理(Treasury Management):

- 跨国公司需要在全球各地的子公司之间调拨资金。传统方式下,财务团队必须提前数天规划资金,以应对结算延迟。这不仅增加了操作复杂性,还可能因为需要短期借贷来填补流动性缺口而产生额外成本。企业还需管理复杂的衍生品来对冲在途资金面临的汇率风险。而通过价值接力模型,资金几乎可以按需实时调拨,极大地降低了对短期流动性的需求和汇率风险敞口,简化了财资部门的运营。

- B2B贸易融资(Trade Finance):

- 在国际贸易中,支付的延迟直接影响供应链的运转。例如,出口商可能在货物发出后数天甚至数周才能收到货款。区块链在贸易金融领域的早期探索案例,如Ornua(爱尔兰乳制品公司)与塞舌尔贸易公司的交易,就展示了惊人的效率提升。通过区块链平台,原本需要7-10天的信用证流程被缩短至不到4小时(Deutsche Bank, flow)。同样,日本丸红株式会社(Marubeni)在与澳大利亚的贸易中,利用区块链将贸易文件交付时间从数天缩短到2小时。这种效率的提升,意味着出口商可以更快地回笼资金,改善现金流,降低对昂贵贸易融资的依赖。

2. 成本结构优化:辩证看待“低成本”优势

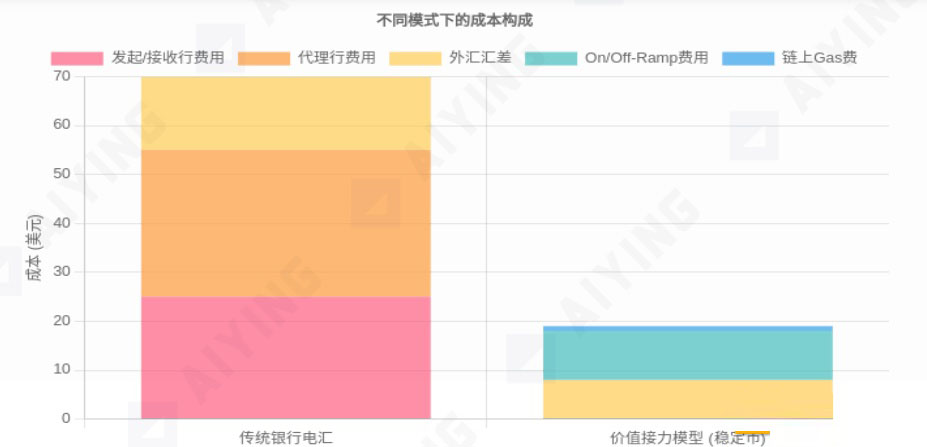

价值接力模型的成本优势是其最吸引人的特点之一,但这需要辩证地看待。简单地宣称“区块链手续费低”是片面的,甚至具有误导性。其真实的总成本结构是:

总成本 = 入口匝道费用 + 链上Gas费 + 出口匝道费用 + 两端法币/稳定币的汇兑价差

与传统电汇相比,其优势体现在:

- 消除了代理行费用:

- 传统电汇中,每家过手银行都会收取一笔费用,这是成本的大头。价值接力模型通过点对点的区块链传输,完全消除了这部分成本。

- 极低的传输成本:

- 在高效公链上,一笔交易的Gas费可以低至几美分,与交易金额无关。这与传统电汇按比例或按笔收取高额费用的模式形成鲜明对比。

然而,其成本优势的大小,高度依赖于两端“匝道”的效率和竞争程度。根据Coinbase的研究,使用稳定币进行汇款的总成本大约在0.5%到3.0%之间,相比传统渠道(平均6%以上,银行电汇可达10%以上)仍有显著优势。但这个区间也说明了匝道成本的巨大影响。支付巨头Airwallex的CEO Jack Zhang曾提出一个著名的批评,他认为在很多情况下,由于两端法币兑换的成本过高,用户并未从稳定币支付中感受到显著的成本节约和效率提升。

因此,Aiying艾盈认为,价值接力模型的成本优势是真实存在的,但它是一个动态变量,取决于具体的支付走廊、交易规模以及匝道服务商的竞争格局。

图2:跨境支付成本结构对比 (发送$1000)数据来源:基于World Bank, Coinbase, BCG报告的估算模型

3. 透明度与可追溯性:从“支付黑箱”到“玻璃管道”

传统代理行体系的一大弊病是其“黑箱”操作。付款方发出款项后,往往无法实时追踪资金的去向、当前状态以及被扣除的费用明细。这种不确定性给企业财务对账和个人用户都带来了极大的困扰。

价值接力模型通过其区块链核心,提供了前所未有的透明度。每一笔在链上的交易都是:

- 公开可查的:

- 任何人都可以通过区块浏览器查询到一笔交易的发生时间、金额、发送方和接收方地址。

- 不可篡改的:

- 一旦交易被写入区块并得到网络确认,就无法被更改或删除,提供了极高的记录完整性。

- 端到端可追溯的:

- 资金的流动路径清晰可见,从一个地址到另一个地址,一目了然。

这种“玻璃管道”般的透明度,对于一些特定场景具有革命性意义。例如,在国际援助或慈善捐款中,可以确保资金点对点地到达受助者手中,杜绝中间环节的贪腐和挪用。在供应链金融中,买家、卖家、物流公司和金融机构可以在一个共享的、可信的账本上追踪货物的状态和支付的进程,实现“货 到 付 款”的自动化(Safeheron)。

第三节:新的摩擦点——接力赛道上的隐形障碍

尽管价值接力模型解决了许多旧的摩擦点,但它并非完美无瑕。作为一个连接两个不同世界的混合系统,它也催生了一系列新的、独特的摩擦点和风险。忽视这些障碍,将无法全面评估该模型的可行性。

1. 流动性孤岛(Liquidity Silos):匝道上的拥堵

整个模型的顺畅运行,建立在一个核心假设之上:在需要的地方,有充足且即时的流动性。然而,现实是,流动性在全球的分布极不均衡。

- 主流货币走廊:

- 在美元、欧元、英镑等主要货币对之间,存在着大量活跃的交易所和做市商,流动性深厚,匝道畅通无阻。

- 新兴市场货币走廊:

- 当交易涉及到一些新兴市场货币(如非洲、拉美、东南亚部分国家的货币)时,情况就大不相同了。本地的合规出口服务商可能很少,他们持有的稳定币和本地法币储备有限,能够处理的交易量也受限。这导致在这些地区,出口匝道可能变得狭窄、拥堵且昂贵,形成了新的“流动性孤岛”。用户可能会发现,虽然链上转账很快,但将稳定币换成本地法币却需要等待,或者需要支付高昂的兑换费用,这极大地削弱了模型的优势。

正如波士顿咨询公司(BCG)的报告所指出的,尽管稳定币转账在链上是近乎实时的,但出口匝道仍然是一个挑战,因为本地流动性提供者的可用性有限,且将稳定币支付纳入现有支付生态系统的基础设施稀少。

2. 技术与操作风险:陌生的赛道规则

对于习惯了传统金融操作的企业而言,采用价值接力模型意味着进入一个全新的技术和操作领域,这带来了新的风险:

- 操作复杂性:

- 企业需要学习如何管理数字资产钱包、如何安全地保管私钥、如何与加密原生的服务商进行交互,以及如何处理法币与加密资产之间的会计和税 务问题。这增加了财务和IT部门的学习成本和操作负担。

- 技术安全风险:

- 区块链世界充满了传统金融领域不常见的技术风险。例如,智能合约可能存在未被发现的漏洞,导致资金被盗;用于跨链转移资产的“跨链桥”是黑客攻击的重灾区;交易所或钱包服务商可能被黑客攻击。

- 资产稳定性风险:

- 模型的基石是“稳定币”的稳定性。尽管主流的法币抵押型稳定币(如USDC, USDT)有较为透明的储备金证明,但市场仍然对储备资产的质量和流动性存有疑虑。更重要的是,历史上曾出现过算法稳定币(如Terra/LUNA)灾难性的脱锚和崩盘事件(ScienceDirect, 2022),这给所有使用者敲响了警钟:并非所有稳定币都生而平等,其内在的协议设计和风险管理机制至关重要。

3. “伪去中介化”的中心化风险

价值接力模型的一个核心叙事是“去中介化”——绕过了传统的银行中介。然而,这在很大程度上是一种“伪去中介化”。用户只是将对传统银行的信任,转移到了对一系列新型中心化实体的信任上。

- 稳定币发行方:

- 用户的资金安全直接依赖于Tether (USDT的发行方) 或Circle (USDC的发行方) 等私 营公司的储备管理能力和商业诚信。这些发行方本身构成了巨大的中心化节点。

- 交易所和匝道服务商:

- 大多数交易的发生,依赖于中心化的加密货币交易所(如Coinbase, Binance)或专业的支付公司(如BVNK, Triple-A)作为入口和出口。这些平台的安全性、偿付能力、合规水平以及潜在的单点故障风险,都成为用户必须考量的新中心化风险。

国际清算银行(BIS)在其报告中也表达了类似的担忧,指出尽管加密资产的初衷是去中心化,但现实中已经演化出一个由托管钱包和中心化交易所等新型中介主导的生态系统(BIS Annual Report 2025)。因此,用户并未完全摆脱中介,只是更换了中介的类型。

关键要点总结: “价值接力”模型通过赛段优化,在时间价值、成本结构和透明度方面展现出巨大优势,尤其是在释放企业营运资本方面。然而,其效益并非普适,而是高度依赖于支付走廊的流动性。同时,它也引入了新的操作复杂性、技术安全风险和对新型中心化中介的依赖。一个全面的评估必须权衡其带来的效益与新生的摩擦点。

合规的紧身衣:在混合模式下驾驭监管迷雾

如果说技术和流动性是价值接力模型的“硬件”,那么合规就是其赖以运行的“操作系统”。对于Aiying艾盈这样的机构而言,我们深知,任何金融创新,无论其技术多么颠覆,最终都必须穿上合规的“紧身衣”,才能行稳致远。价值接力模型横跨新旧两个金融世界,这使其面临的监管环境异常复杂,如同在迷雾中航行。

1、监管的“断层”:两个世界的法规碰撞

价值接力模型最大的合规挑战,源于其内在的监管“断层”(Regulatory Fault Line)。它像一座桥,一端扎根于传统金融的坚实土地,另一端伸向虚拟资产的新兴大陆。

- 在法币端(入口/出口匝道):

- 这里的活动受到成熟且严格的金融法规约束。服务商通常需要持有支付机构(PI)、电子货币机构(EMI)或银行牌照,并严格遵守本地的KYC/AML法规、消费者保护法和数据隐私法。监管机构对此有明确的预期和执法经验。

- 在区块链端(核心传输):

- 这里的活动则适用全球各地正在快速演变但尚未完全统一的虚拟资产服务提供商(VASP)监管框架。这些框架的核心,是金融行动特别工作组(FATF)的建议,但各国的具体实施路径和严格程度差异巨大。

这种监管断层意味着,一笔完整的支付交易,其不同环节可能需要遵循两套截然不同的监管逻辑和报告要求。这给参与其中的支付公司、金融机构和企业带来了巨大的合规复杂性和不确定性。这种使用两个不同支付轨道(传统银行和区块链)的模式,本身就带来了监管风险和标准化缺失的问题。

2、AML/CFT的核心难题:如何维系审查链条的完整性?

反洗钱和反恐怖融资(AML/CFT)是所有金融活动的基石。在价值接力模型中,维持AML审查链条的完整性是一个核心难题。

问题在于,资金从一个受到严格监管的银行账户,转移到一个具有假名性质(pseudonymous)的链上地址,然后再从链上地址回到另一个银行账户。这个过程存在一个潜在的“监管真空”:如何确保从A银行出来的干净资金,在链上没有与非法活动(如暗网交易、受制裁地址)发生交互,然后“洗白”进入B银行?

FATF为了解决这个问题,提出了第16号建议,即“旅行规则”(Travel Rule)。该规则要求VASP在进行虚拟资产转移时,必须像银行电汇一样,传递交易双方的身份信息。然而,在价值接力模型中实施旅行规则面临巨大挑战:

- 技术实施难度:

- 在公共区块链上,并没有原生的协议来传递这些个人身份信息。VASP之间需要采用额外的、标准化的解决方案来交换这些数据。

- 与非托管钱包的交互:

- 当交易涉及到用户自己控制的非托管钱包(Unhosted Wallet)时,情况变得更加复杂。因为没有一个中心化的VASP来收集和传递信息,这为非法资金的流动提供了便利。

因此,出口匝道服务商在接收来自链上的稳定币时,面临着巨大的合规压力。它必须有能力评估这笔资金在链上的“清白度”,否则就有可能成为洗钱的最后一环,面临巨额罚款和声誉损失。

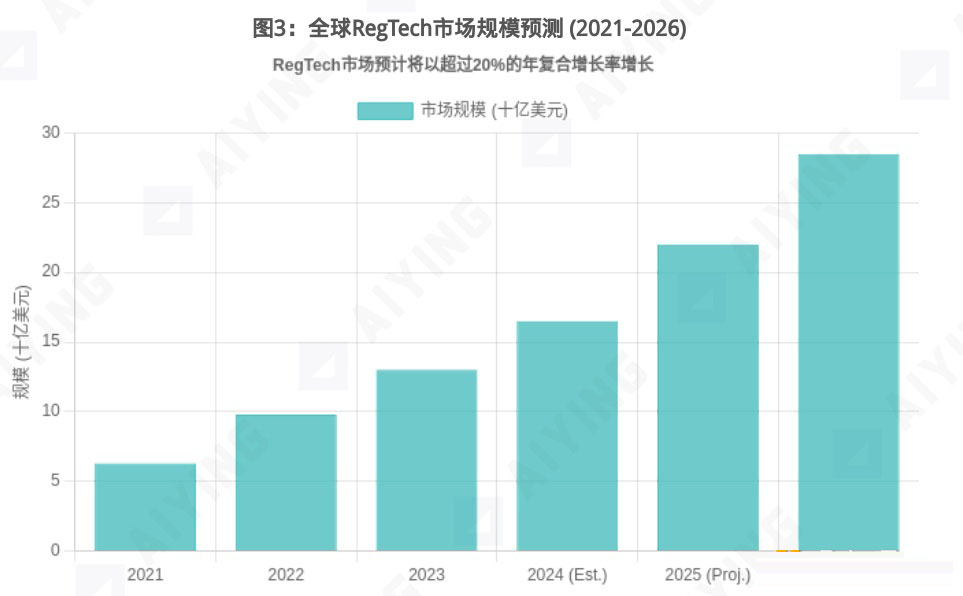

3、RegTech:驾驭迷雾的指南针

面对如此复杂的监管环境,传统的、依赖人工的合规手段已然力不从心。幸运的是,技术在带来挑战的同时,也提供了解决方案。监管科技(RegTech)正在成为驾驭这场迷雾的必备“指南针”。

全球RegTech市场正在蓬勃发展,预计到2025年中期将超过220亿美元(Silent Eight, 2024)。在价值接力模型中,RegTech的应用主要体现在以下几个方面:

链上分析工具(Blockchain Analytics):

这是弥合监管断层的关键技术。以Chainalysis, TRM Labs, Elliptic等为代表的公司,提供了强大的链上监控和分析工具。它们可以:这些工具使得出口匝道服务商在接收稳定币时,可以对其进行实时的“背景调查”,从而做出基于风险的决策,有效管理AML风险。

- 实时交易监控:

- 追踪资金在区块链上的流动路径。

- 风险评分:

- 对每一个链上地址进行风险评估,识别其是否与非法活动(如黑客攻击、暗网市场、制裁实体)有关联。

- 资金溯源:

- 当一笔可疑资金出现时,可以向上追溯其来源,向下追踪其去向。

- 自动化与智能化合规:

- 在入口和出口匝道,AI驱动的KYC/KYB解决方案正在取代传统的人工审核。这些方案可以利用机器学习和大数据分析,更快速、更精准地完成客户身份验证和风险评估,并进行持续的监控,大大提高了合规效率。

- 合规即代码(Compliance-as-Code):

- 这是一个更前沿的理念。未来,可以利用智能合约的特性,将一些基础的合规规则(如单笔交易限额、禁止向受制裁地址转账等)直接编码到支付流程中。这意味着,一笔不合规的交易在发生之前就会被系统自动阻止,实现从“被动检测”到“主动预防”的转变。

数据来源:基于Industry ARC, Markets and Markets报告

全球监管的“拼图”:在碎片化中寻找合规路径

价值接力模型的参与者还必须面对一个碎片化的全球监管环境。各国对稳定币和数字资产的态度、立法进程和监管重点各不相同,形成了一幅复杂的“监管拼图”。

- 欧盟:

- 已经出台了具有里程碑意义的《加密资产市场法规》(MiCA)。MiCA为稳定币(在法规中称为“资产参考代币”和“电子货币代币”)的发行和运营提供了清晰的法律框架,要求发行方必须获得授权、保持充足的准备金并满足严格的治理和信息披露要求。这为在欧洲运营的价值接力服务商提供了相对明确的合规路径。

- 美国:

- 监管框架仍在形成中,呈现出多部门(SEC, CFTC, 财 政 部)共同监管的复杂局面。近期备受关注的《21世纪金融创新与技术法案》(FIT21)和旨在为支付稳定币建立联邦监管框架的“Genius Act”等立法草案,预示着美国正朝着更清晰的监管方向迈进。

- 亚洲:

- 新加坡、香港、日本等金融中心也相继推出了自己的虚拟资产监管框架,力求在鼓励创新和控制风险之间取得平衡。

对于一个全球性的支付网络而言,这意味着它不能采用“一刀切”的合规策略。它必须具备在全球“监管拼图”中,为不同的支付走廊、不同的客户类型,灵活拼接出一条完整合规路径的能力。这不仅是对法律团队的考验,更是对整个公司技术架构、产品设计和风险管理能力的综合挑战。

终局展望:从“价值接力”到无缝的“统一账本”

在深入剖析了“价值接力”模型的内部运作、真实效益、新生风险与合规挑战之后,我们得以站在一个更全面的视角,审视其在金融演进长河中的历史地位,并展望一个更整合、更智能的未来。

1、接力赛的局限:效率天花板与价值的“跳跃”

我们必须清醒地认识到,“价值接力”模型,尽管在当下看来是一个精彩绝伦的创新,但它本质上是一个聪明的“补丁”,而非终极形态。它的成功,恰恰也暴露了它的根本局限。

这个根本局限在于,价值仍然需要在链上(On-Chain)和链下(Off-Chain)两个割裂的世界之间进行“跳跃”。每一次从法币到稳定币的“上链”(On-Ramp),和每一次从稳定币到法币的“下链”(Off-Ramp),都是一次潜在的摩擦。这两端的法币“匝道”,构成了整个模型效率、成本和想象力的天花板。

- 效率天花板:

- 无论链上转账有多快(秒级),整个流程的总时长仍然受限于两端法币清算系统的速度(尽管即时支付系统已大大改善)。

- 成本天花板:

- 链上Gas费可以忽略不计,但两端匝道的服务费和汇兑成本却无法消除,并可能在缺乏竞争的市场中变得高昂。

- 想象力天花板:

- 只要价值还需要在不同形态间转换,金融创新的可组合性(Composability)就会受到限制。真正的、端到端的金融自动化和智能化,难以在这样一个需要“换乘”的体系中完全实现。

因此,价值接力赛跑得再快,也终究是一场分段的比赛。人们不禁要问:有没有可能,未来的支付不再需要交接棒,而是在一条无缝的赛道上,从起点到终点一气呵成?

2、未来的图景——统一账本(Unified Ledger)

国际清算银行(BIS)等全球顶尖的金融研究机构,为我们描绘了这样一幅未来的图景。这个图景的核心概念,被称为“统一账本”(Unified Ledger)(BIS Annual Report 2025)。

在一个基于统一账本的未来金融基础设施中,支付不再需要“上链”和“下链”的繁琐跳跃。因为,几乎所有形式的价值,都以“代币化”(Tokenized)的形式,原生于同一个可编程的平台上。

想象一下:

- 代币化的商业银行存款(Tokenized Deposits):

- 您在银行的存款,不再仅仅是银行数据库里的一个数字,而是一种可以在统一账本上直接流转、编程的代币。

- 代币化的证券(Tokenized Securities):

- 股票、债券等金融资产,也以代币的形式存在,使得“一手交钱,一手交货”(DvP, Delivery versus Payment)可以原子化地、无风险地瞬时完成。

- 代币化的真实世界资产(Tokenized Real-World Assets, RWA):

- 房产、艺术品、碳信用等,都可以被代币化,从而获得前所未有的流动性。

- 作为核心结算工具的数字货币:

- 在这个账本上,所有代币化资产的最终结算,都通过一种稳定、可信的数字货币完成。这可能是由中央银行发行的批发型央行数字货币(Wholesale CBDC),也可能是受到严格监管、由商业银行发行的代币化存款或支付稳定币。

在这个统一账本上,一笔从巴黎到圣保罗的支付,将不再是一场“接力赛”。它会是一个单一、无缝的原子操作:付款方的代币化欧元存款,通过智能合约,被直接兑换成收款方的代币化雷亚尔存款,整个过程在几秒钟内完成,无需任何中介的转换。这才是真正的、端到端的数字价值流转。

3、实现路径——开放金融(Open Finance)与互操作性

从今天的“价值接力”模型,走向未来的“统一账本”,并非一蹴而就。这需要构建一套全新的、全球性的“游戏规则”和“技术语言”。其中,两个概念至关重要:开放金融(Open Finance)和互操作性(Interoperability)。

- 开放金融(Open Finance):

- 如果说开放银行(Open Banking)是允许第三方在用户授权下访问银行账户数据,那么开放金融则将这一理念扩展到更广泛的金融领域,包括投资、保险、养老金等。其核心是,用户对自己数据的绝对所有权和控制权。在向统一账本演进的过程中,开放金融的原则和框架,为不同机构、不同系统之间安全、合规地共享数据和功能,奠定了治理基础(IMF, New Open Finance Guidelines)。

- 互操作性(Interoperability):

- 这是技术层面的关键。要实现不同系统(无论是银行的传统核心系统,还是不同的区块链网络)之间的无缝对话,就必须建立通用的技术标准。标准化的应用程序接口(API)和开放协议(Open Protocols),正是实现这种互操作性的“通用语言”。它们能够让价值的流动,从当前“接力赛”式的分段交接,演变为真正一体化的无缝流转,消除系统间的壁垒(CGAP, Key Considerations for Open Finance)。

Aiying艾盈的结语:拥抱精彩、混乱但必要的演进

“价值接力”模型是金融演进史上一个精彩、混乱但又绝对必要的篇章。它以最务实的方式,向我们展示了区块链等新兴技术改造核心金融流程的巨大潜力,同时也毫不留情地暴露了通往未来之路上,我们必须解决的流动性、安全性和监管等深层次挑战。

对于今天的企业和金融机构而言,关键不在于固守旧有模式,也不在于试图完美化这一过渡模型。真正的智慧在于,从“价值接力”的实践中汲取宝贵的经验与教训,理解其优势,规避其风险,并积极参与到构建下一代更开放、更智能、更具包容性的全球价值网络中去。

未来的竞争,将不再仅仅是支付速度和成本的竞争。它将是一场关于金融服务可编程性(Programmability)和网络生态整合能力的更高维度的竞争。那些能够理解并驾驭从“价值接力”到“统一账本”这一演进逻辑的参与者,无疑将在这场历史性的变革中,赢得最终的胜利。Aiying艾盈将持续关注并深度参与这一进程,为我们的客户提供最前沿的洞察与最可靠的合规导航。

以上就是解构稳定币“价值接力”模型 洞悉全球支付的现在与未来的详细内容,更多关于解构稳定币“价值接力”模型介绍的资料请关注脚本之家其它相关文章!

本站提醒:投资有风险,入市须谨慎,本内容不作为投资理财建议。